Conversation avec Tanella Boni

Le salon du livre d’Abidjan (SILA) a fermé ses portes le samedi 21 mai dernier après cinq jours de célébration du livre et la littérature. Faits marquants pour nous à 1949books, parce qu’il y avait beaucoup de faits marquants :

- Rencontre avec Ken Bugul, une des auteures préférées de notre chère Edwige Dro

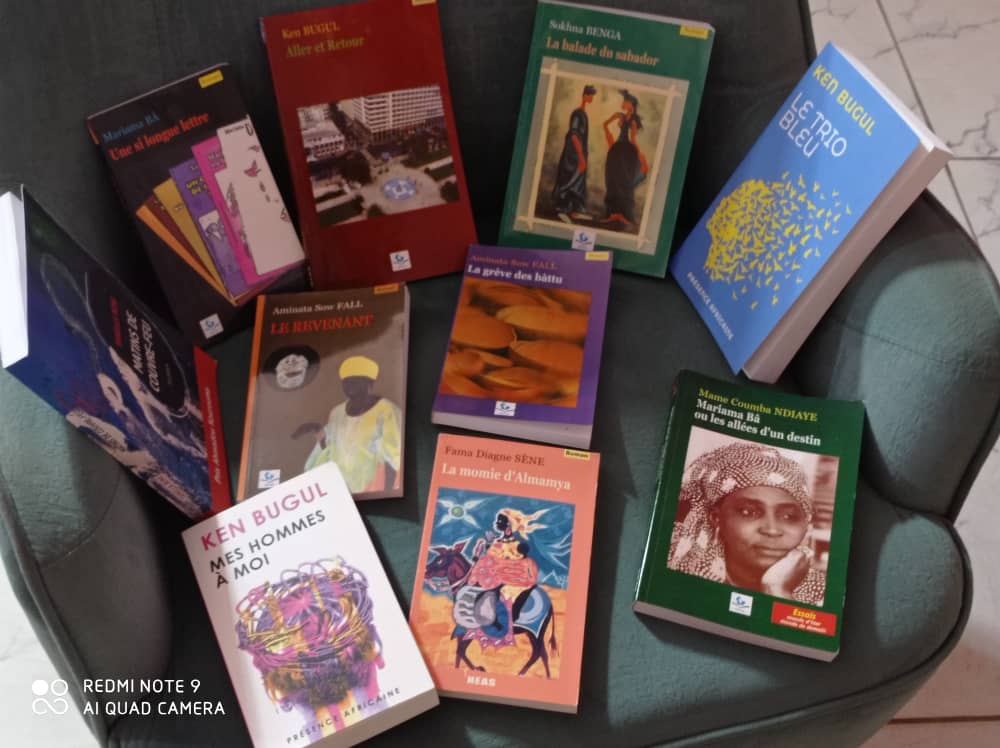

- L’explosion du budget livres de 1949 (on essaie de sortir la tête de l’eau et nous sommes pour les dons – on en reparlera !)

- Rencontrer Dassyv Kouao avec qui on a parlé d’employabilité et de la nécessité de mettre toutes les chances de son côté

- LA CONVERSATION AVEC TANELLA BONI menée de main de maîtresse 😊 par notre Edwige Dro ; conversation rendue encore plus délicieuse surtout que Nimba Editions a fait la chose qui fait bouillir la marmite en rééditant Matins de couvre-feu.

On vous partage ici la transcription de la conversation dont les vidéos vous pouvez trouver sur les pages Facebook et Instagram de 1949 (1949books) et de Nimba Editions.

Bonne lecture (ou bonne écoute !)

Edwige Dro : Parlons de Matins de couvre-feu, publié en 2005 et dont la raison de sa réédition a été donnée par Nimba Editions comme étant « un texte qui n’a pas perdu une once de son intensité et qui aujourd’hui résonne encore douloureusement ». Je sais que ce roman, quand il a été publié en 2005, n’était pas du tout disponible en Côte d’Ivoire, donc contente qu’il soit disponible. On a la narratrice, qui est une propriétaire de maquis, Le repas du patriarche (j’adore ce nom), qui est assignée à résidence pour 9 mois, qui relate l’histoire de sa famille et de son pays, où les gouvernants nommés Anges Bienfaiteurs, font régner la terreur. Certains ont dit que ce pays fictif, Zamba, c’est la Côte d’Ivoire. Je ne vais pas vous poser cette question mais si vous voulez y répondre, répondez-y ! Ce que j’aimerais savoir c’est pourquoi vous avez choisi un pays fictif ?

Tanella Boni : Choisir un pays fictif, moi ça me permet d’être plus libre. Je ne dis pas que j’ai toujours choisi des espaces fictifs ou des pays fictifs pour mes romans, pour mes nouvelles, mais en réalité, choisir ici, dans le cas de Matin de couvre-feu, un espace fictif était très important parce que j’avais envie de dire des choses. Et ce sont des choses vraiment importantes qui me tenaient à cœur parce que l’écriture de ce roman s’est faite dans des moments assez douloureux. On le sait parce qu’en Côte d’Ivoire, ce n’était pas la joie au début des années 2000. Donc c’est à ce moment-là que j’ai écrit ce livre. Le pays était réellement scindé en deux et d’ailleurs cela aussi on le voit il y a quelques passages. Par exemple, vers la fin il y a un personnage qui dit qu’il veut venir s’installer dans le pays de son père et il est refoulé à l’aéroport mais en réalité quelque part on lui répond, mais vous ne pourrez même pas y aller dans la mesure où il y a la frontière. Donc ça veut dire que réellement c’est un espace fictif mais en lisant entre les lignes, il y a beaucoup de choses qu’on va retrouver. Toutes ces choses appartiennent à l’histoire et à la géographie de la Côte d’Ivoire.

Edwige Dro : La frontière terrestre mais aussi la frontière de l’identité parce qu’on lui a dit, « Tu es un blanc », donc il ne pouvait pas rentrer dans ce pays alors qu’il avait été invité plus tôt par les Anges Bienfaiteurs pour donner son expertise sur certaines choses, et oui oui, la question de l’identité est vraiment présente dans ce roman. On parle des alliances à plaisanterie, on a les esclaves et les maîtres, mais les choses dégénèrent assez vite où maintenant l’esclave ce n’est plus dans le contexte d’alliance à plaisanterie mais c’est l’esclave parce qu’il exerce un métier par exemple de conducteur de taxi ou bien c’est l’esclave parce que son visage a des traits qui le mettraient dans une certaine région de Zamba. Je veux lire un petit passage qui montrerait un peu cette dégénérescence.

***

Je me rappelle encore le temps de mes parents, et je vois bien que cette vie dont je parle, c’était aussi celle des grandes familles et des alliances perdues qui ne subsistent que dans des plaisanteries ou quelques gros mots dits par les membres des clans quand ils se croisaient par hasard et qu’ils se reconnaissaient par le nom ou d’autres indices qu’ils étaient les seuls à repérer. À ces moments-là, ils se croyaient tout permis. Ils se parlaient comme s’ils se connaissaient depuis des siècles, car ils savaient, par l’histoire des familles, qu’ils étaient frères et sœurs de toute éternité même si des inégalités subsistaient entre eux, même si certains se disaient maîtres et d’autres esclaves ! Chacun acceptait la place qui lui revenait par tradition, même si celle-ci se perdait dans la nuit des temps…

Que reste-t-il de ces vieilles histoires que des théoriciens n’ont jamais comprises à leur juste valeur ? Les sociologues ne savent pas pourquoi, à Zamba, les Anges continuent de tuer impunément. Pourquoi les institutions sont toujours doubles ou triples. Polices parallèles, gouvernement bis, personnages publics aux noms multiples, aux sobriquets significatifs. Tout est double ou triple à Zamba, comme si les hommes et les femmes menaient, dans le même temps, une multiplicité de vies incompréhensibles aux yeux de ceux qui ignorent tout des règles de cette logique si particulière. Les sociologues et les anthropologues, qui se penchent sur le cas de figure des habitants de Zamba, doivent revoir toutes leurs théories qui ne permettent pas du tout d’avoir une idée de la vie réelle de ces gens qui, tout en paraissant parfaitement normaux, sont, d’un autre point de vue, absolument inclassables sur l’échelle de l’humanité, tant les histoires personnelles sont complexes parce que les alliances entre familles, clans et tribus sont de véritables toiles d’araignée.

Alors, il faut pouvoir y comprendre quelque chose quand les uns continuent de se réclamer du clan des Lézards, pendant que les autres sont des Rats, ou encore des Serpents, ou d’une famille royale toute puissante qui a pour emblème la Panthère…

Cependant, malgré cette recherche effrénée d’un animal totémique ou d’un ancêtre vénéré, à Zamba, la vie quotidienne des gens a changé à une vitesse folle. Tout le monde a envie d’habiter en ville pendant que les mémoires continuent de s’accrocher à de vieilles histoires qui n’ont plus rien à voir avec les habitudes de la mégalopole, Zambaville, là où il n’y a pas de forêt sacrée, là où la vie en communauté, au grand air, est devenue si difficile, où la grande fraternité ne peut être ce qu’elle a été dans le temps. Les animaux ont disparu et le culte des ancêtres est en perte de vitesse. Dès lors, comment retrouver de si vieilles traditions qui n’existent plus ? Alors, le génie des gens de Zamba s’exerce à cette recherche des origines, à retrouver dans le sang et l’honneur. Voilà pourquoi on tue l’autre et le voisin, on tue l’inconnu croisé au détour d’un chemin. On attaque pour se protéger, pour conserver les valeurs de ses ancêtres. Au point où nous en sommes, cette phobie de l’autre n’ayant-pas-lesmêmes-idées-que-moi s’est installée peu à peu. Et, au fil des jours, la mort, les exactions quotidiennes et les atrocités de toutes sortes sont devenues si banales que le temps du couvre-feu nous l’appelons aussi le temps des morts en sursis. Car seule l’histoire de Zamba peut nous raconter pourquoi nous en sommes arrivés là, entourés de montagnes de cadavres amoncelés par des mains d’hommes sans moralité, vraies pourritures vivantes, qui se donnent le nom d’Anges bienfaiteurs.

(Page 20 à 22 – Matins de couvre-feu par Tanella Boni)

***

Edwige Dro : On a presque l’impression que le peuple n’est pas là, le peuple qui devrait choisir subi ces gens-là.

Tanella Boni : En réalité, on a coutume de penser que tout ce qui se passe dans nos sociétés – les agissements, les actes des politiques – on pense que c’est fait au hasard mais moi je suis en train de dire que ce n’est pas le fruit du hasard ; c’est une longue histoire. On gouverne de telle ou telle manière parce qu’il y a des cultures et des traditions anciennes dans lesquelles il y avait un certain nombre de pratiques. Il y avait ceux qui commandaient et ceux qui étaient commandés, et donc même quand on se dit en démocratie, tout cela demeure et je dirais peut-être encore plus. Et on ajoute à cela quelque chose qu’on peut appeler peut-être de la modernité mais en réalité, ça n’a rien à voir avec ça. Ce sont des choses ancestrales, des manières ancestrales de gouverner et c’est à cela qu’on a affaire aux temps des matins de couvre- feu. Donc c’est ce que j’essaie en fait d’expliquer dans ce récit et c’est ça justement qui mène à cette montagne de cadavres qui nous entourent comme je dis parce qu’on le sait. Si on veut faire le lien avec la Côte d’ivoire, on sait qu’en Côte d’Ivoire ça s’est passé comme ça et qu’à un moment donné on s’est retrouvé avec des cadavres tout autour dans la ville d’Abidjan dans l’ouest. Tout le monde le sait mais aujourd’hui on ferme les yeux et on a la mémoire tellement courte que l’histoire de la Côte d’Ivoire n’existe plus. Moi j’ai envie que cette histoire demeure. C’est aussi la raison pour laquelle j’écris. De la poésie, des romans.

Edwige Dro : Parlant de cette histoire qui demeure, je veux rebondir sur ce point parce que pendant cette période-là, de 2000 à 2010, où dans le roman à Zamba, on parle des événements, de la crise. Personne ne parle de guerre, personne ne parle de ce nettoyage ethnique qu’il y a eu et personne ne parle de ce qu’on subit dix ans plus tard. Quand tu parles, on te demande toi-là même, tu viens d’où même ? Ton accent, ça vient d’où ?

Tanella Boni : C’est de tout cela que je parle mais en réalité, même si c’est une histoire tout à fait imaginée, on s’appuie quand même sur des éléments, des choses qu’on connait, des choses dont on se souvient. Je veux dire que ce n’est pas à partir de rien. Donc effectivement moi, moi je me suis appuyée sur des choses vues, sur des choses entendues, sur des choses vécues pour écrire ce roman. Voilà pourquoi j’ai dit pour être tout à fait libre, j’avais besoin quand même de situer le récit dans l’espace imaginaire.

Edwige Dro : Ce roman a été publié en 2005, et en 2005 il n’était pas disponible en Côte d’Ivoire. Je sais que j’ai acheté mon premier exemplaire quand j’étais à Londres. Certains l’ont acheté quand ils étaient en France. Vous l’avez écrit quand vous étiez ici à Abidjan ? (Tanella hoche la tête) Et vous êtes restée à Abidjan après sa parution. On peut en parler ? Parce que c’était aussi une période chaude de votre vie.

Tanella Boni : J’ai écrit ce roman quand j’étais en Côte d’Ivoire. Evidemment j’ai été témoin de beaucoup de choses donc j’ai écrit le roman. Le roman a été publié en France. Je dois dire qu’à la toute première émission que j’ai eu à faire – c’était sur Africa No1 à l’époque – il y avait le public qui intervenait. Je ne donne pas de détails mais je dois dire que juste après cette première émission de radio, j’ai commencé à avoir des menaces. C’est comme ça que l’histoire de ce roman continue. Je veux dire qu’aujourd’hui je pourrai même écrire la suite de Matins de couvre-feu, mais alors à ce moment-là une suite tout à fait autobiographique

Edwige Dro : On la veut…

Tanella Boni : Non je ne le ferai pas. Je ne l’écrirai pas mais ça s’est passe comme ça. Ce n’est pas un roman qui s’est arrêté à sa parution. Je dois même dire qu’il y a eu une autre réédition en 2009 en Algérie mais c’est la toute première fois que le livre arrive, je dirai de façon officielle en Côte d’Ivoire parce que c’est réédité ici dans le pays donc la suite c’est une très longue histoire. C’est pour cela que je tiens tant à ce roman.

Edwige Dro : On espère que c’est une histoire qu’on entendra un jour. On a parlé de la parole, où on refuse de nommer le nettoyage ethnique – j’aime pas vraiment ce mot parce que qu’est-ce qu’on nettoie ? Ce que j’ai aussi remarqué à la lecture, c’est que souvent dans ce type de récit, les femmes sont les personnages secondaires. Elles sont violées ou ce sont des infirmières, ce sont des mères qui ravalent leur douleur mais là ce sont des femmes qui s’assument et qui refusent peut-être de subir cette guerre, qui parlent, qui écrivent, qui disent. C’était un choix délibéré d’avoir des personnages féminins.

Tanella Boni : Évidemment que c’est un choix. Moi j’ai voulu mettre en avant des personnages féminins parce que c’est vrai que dans ce genre de situation les femmes, elles souffrent, elles subissent pas mal de violences, etc. et c’est tout cela aussi que j’ai voulu mettre en avant et pas seulement. Les hommes qui commandent sont là. Il y a tout ce que j’appelle la police parallèle avec leur chef qui s’appelle Arsène Kâ mais en face il y a ces femmes qui sont nombreuses, qui subissent vraiment toutes sortes de tracasseries. C’est aussi ça que j’ai voulu raconter.

Edwige Dro : On parlait tout à l’heure de ce refus de dire les choses. Est-ce que tu penses qu’à Zamba et en Côte d’Ivoire, on refuse de nommer la guerre, le génocide qu’il y a eu parce qu’on ne sait pas comment les nommer ou on ne veut pas les nommer. On ferme les yeux là-dessus et puis on avance.

Tanella Boni : J’ai l’impression qu’en Côte d’Ivoire, il y a beaucoup de refus de dire et de parler, de nommer les choses ; c’est-à-dire de donner un nom aux choses. Ça je l’ai déjà remarqué mais en réalité, si je dois jouer en ce moment mon rôle de philosophe, je me dois de nommer les choses, et d’ailleurs c’est ce que je fais aussi dans quelques textes théoriques. Bon évidemment, les non-philosophes ne lisent pas cela mais ce n’est pas seulement dans les romans que je dis les choses. Je me rappelle même qu’en 2012 j’avais un texte où je parlais de l’épreuve de la guerre. C’est un texte que j’avais présenté à Rabat au Maroc. Evidemment ce n’est pas dans la bibliographie (dans le roman Matins de couvre-feu) parce que ce sont des textes théoriques. Donc dans tous ces textes théoriques là, je dis qu’il faut nommer les choses. Donc quand on dit ‘événement’, c’est vague. On sait même que ce qui s’est passé au Rwanda en 1994, on a appelé ça aussi ‘événement’ mais on sait bien qu’on tuait les gens, que c’étaient des massacres, etc. En Côte d’Ivoire c’était la même chose. Alors pourquoi donc ne pas nommer ? Quand il y a la mort, il faut dire qu’il y a la mort. Quand il s’agit de la vie, il faut dire qu’il y a la vie, et je pense que c’est ça aussi notre rôle. Quand on raconte une histoire, quand on pense aussi, il faut vraiment nommer. C’est très important parce que c’est pour la mémoire : c’est pour aujourd’hui, c’est pour demain. C’est aussi faire un devoir de transmission parce que si ça reste vague qu’est-ce qui arrivera demain ?

Edwige Dro : Est-ce que c’est pour ce besoin de transmission là que tu es allée même jusqu’à la période coloniale. Pas toi mais la narratrice qui part même jusqu’à la période coloniale pour parler de sa mère qui est la bonne femme qui a attendu un homme qui l’a laissée sans un au revoir pour aller à l’aventure et s’est fait enrôler dans les deux guerres. C’était pour ce besoin de transmission encore ?

Tanella Boni : Oui, besoin de transmission et besoin de dire à toutes les lectrices et à tous les lecteurs qu’il y avait quand même dans toutes les familles, que dans chaque famille, il y avait des histoires parce que ce ne sont pas seulement des histoires politiques dont il faut parler. Il faut aussi transmettre des histoires sociales. Il me semble que c’est tout aussi intéressant de transmettre des histoires de familles, des histoires intimes, parce que c’est ça aussi qui fait le charme d’un roman. Ce n’est pas seulement parce qu’on dit : « Bon, tout est mauvais ». Ce n’est pas ça. Il faut raconter la vie et donner des exemples qui peuvent aussi permettre non seulement de penser mais de rêver, de comparer ce qui se passe aujourd’hui avec ce qui se passait avant. Je pense que c’est très important.

Question du public : C’est vraiment de la curiosité mais j’espère que c’est de la bonne curiosité. Je voulais savoir, quand on propose une réédition, est-ce qu’il y a une tentation d’ajustement ? Est-ce qu’on a envie de changer quelque chose au texte ? Comment ça se passe ?

Tanella Boni : C’est vrai que c’est une tentation qui est très très grande. Ici je peux dire que dans la dédicace il y a une petite chose que j’ai changé, parce que quand j’ai écrit ce texte, mon frère aîné qui est un personnage important dans ma vie, il est mort il y a quelques années, et donc j’ai seulement ajouté : « Toi qui n’es plus là » voilà sinon le texte il est là, tel qu’il est. Voilà ! Il n’y a pas d’introduction. Il n’y a pas de préface parce que c’est vrai qu’on aurait pu dire, et très souvent c’est comme ça que ça se passe, on va ajouter une préface pour montrer que le temps est passé, mais le texte est livré tel qu’il est.

Edwige Dro : Merci beaucoup. Le texte est livré tel qu’il l’a été (en 2005) et je voulais rebondir sur ça pour parler de cet extrait, et c’est quand l’homme de la bonne femme revient et qu’il lui fait la cuisine et il y a la narratrice qui dit : « … il n’y a pas pire ennemi pour une femme qu’une autre femme. Les hommes peuvent être, en situation, nos alliés les plus sûrs, quand ils en ont le désir et quand ils veulent bien se défaire de cette image de mâles conquérants qui leur colle à la peau. Mais les femmes entre elles sont cruelles et se montrent sans pitié les unes pour les autres. » (Matins de couvre-feu Page 133) Quand j’ai lu ça, je me suis dit : « Oh mon dieu ! on ne peut plus dire ça ! C’est la troisième vague du féminisme. C’est l’ère du feminism washing où il faut tout badigeonner d’un bon féminisme. Et puis, il y a aussi eu ce tollé autour du joueur sénégalais qui aurait refusé de jouer un match en portant le maillot parce qu’il serait contre l’homosexualité. Je mets tout au conditionnel parce qu’il n’a rien dit. Mais est-ce que cette homogénéité de l’opinion fait taire la parole quelque part et étouffe même la parole ?

Tanella Boni : Je pense que non en réalité. Quel que soit le moment du féminisme en question, je crois que là aussi, il faut nommer les choses. Parce qu’on remarque, quand je dis cela, c’est parce qu’il y avait des choses bien réelles qui se sont passées. Je ne décrète pas comme ça : « Il n’y a pas pire ennemi pour une femme qu’une autre femme ». Je veux dire, je tiens compte toujours des situations, des contextes parce que c’est important. Même si on se dit par la suite qu’on veut faire de la théorie du féminisme, je crois que c’est quand même important de dire les choses tel qu’elles se passent et je dirai qu’à cette époque-là, j’ai donné des exemples dans le livre, ça se passait comme cela. Mais curieusement, il me semble qu’aujourd’hui encore, ça se passe comme ça. On peut trouver des exemples qui montrent qu’effectivement, il n’y a pas pire ennemi pour une femme qu’une autre femme. Il suffit de regarder autour de nous, par exemple dans les familles élargies. Il suffit de tenir compte des histoires entre belle-fille et belle-mère ou bien les histoires entre coépouses. Ce sont des exemples et je ne dis pas que ce qui se passe ici, c’est la même chose qu’on va trouver dans un autre contexte. Voilà pourquoi je dis quand on dit qu’on fait de la théorie qu’on dit féministe, il faut contextualiser parce que c’est très important. Voilà ! Je ne dis pas que c’est définitif mais il faut toujours contextualiser.

Edwige Dro : Très bien ! Pour quelqu’un qui aime contextualiser. Ma dernière question, tu as dédié le livre, entre autres à tes enfants en écrivant ceci : « Une mère, ça sert aussi à ça : raconter des histoires vraies afin que ses enfants et ceux des autres cessent de rêver debout… » Est-ce que nous rêvons debout, à Zamba, en Côte d’Ivoire, et quel est ce rêve qu’on rêve debout ?

Tanella Boni : J’ai l’impression que dans ce pays imaginaire qui s’appelle Zamba, on n’a pas trop envie de voir les choses en face, et quand on n’a pas envie de voir les choses en face, on rêve. On croit que tout est beau mais en réalité tout n’est pas beau. Il faut quand même se donner les moyens de pouvoir vivre ce qui n’est pas très beau. Voilà pourquoi j’ai écrit cette dédicace à mes enfants. Bon, évidemment, ils sont très grands aujourd’hui et eux-mêmes, voilà, sont pères et mères de famille donc voilà. C’est parce que c’est vraiment c’est important pour moi en tout cas ; il ne faut pas avoir la mémoire très courte. Je reviens toujours à cette histoire-là parce que quand je parle à beaucoup de personnes autour de moi, c’était comme si cette histoire que nous avons vécue – ici je sors du contexte du roman, je parle maintenant de la Côte d’Ivoire – on a l’impression qu’on veut se fermer les yeux ; la bouche, on la boucle, et on a l’impression que c’est ça. Bon, je sais que dans le roman qui vient…

Edwige Dro : qui parait cette année, n’est-ce pas ?

Tanella Boni : J’espère bien. Mon éditrice est là, j’espère bien. Ça parait dans quelque mois. Mais donc, on ferme les yeux, on ferme la bouche, on pense que c’est la maxime du bonheur mais si on essayait d’ouvrir quand même un tout petit peu, ce serait peut-être mieux. Peut-être que ça nous permettrait de mieux respirer. Voilà merci

Edwige Dro : Alors merci beaucoup ma chère Tanella. C’est toujours un plaisir d’échanger avec toi et ça été vraiment un plaisir de se replonger dans ce roman, avec cette belle couverture de Essoh Sess. Merci Essoh ! Et merci à Nimba Editions. Merci à vous toutes et à vous tous d’avoir été là.